先日は地元の小学6年生たちが『皮革産業について』を学ぶために弊社倉庫を訪ねてきましたが、

今度は『栃木レザー社』から講師を招いて「皮から革へ(栃木レザー社での取り組み)」の授業を受けました。

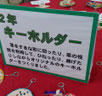

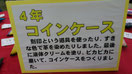

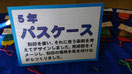

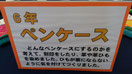

この小学校では、1年生の頃から図工の授業でも皮革を使い、毎年その作品展を行いますので、

子供たちも先生たちも革を扱うことは身近でとても慣れてはいるものの、

その『革』がどうやって作られているのか?までは未知の世界の内容です。

一年生のコースターから始まり、少しずつ難易度が上がった作品に取り掛かります。先生方も一緒にレザークラフトを楽しんだであろう作品も飾ってあります♪

さて、授業に話を戻しましょう。

講師をしてくださった遅沢さんにも、同じく6年生のお子さんがいらっしゃるそうで、

今回の授業に向け、

「どういう言葉を使って説明をすれば小学生にも理解できるか?」と、随分と苦心をされて授業に臨まれたようです。

なめし とは? ものすごーく簡単に説明すると

皮は?腐る状態

革は?腐らない状態

皮から革へするのが、タンナーの仕事です。

パンフレットをどんどん後ろへ回して…

栃木レザー社のパンフレットを見ながら、授業は進みます。

しかし、贅沢な教科書(パンフレット)だな…

仕事柄、お客様から質問に分かりやすく説明する必要もありますので、参観が許されたチャンスを活かさないなんてバチが当たる!と、授業の内容を必死にメモを取っていくワタクシ…

以下は必死こいてメモを取った内容です。

長いので、時間のある時にお読みください

1 原皮を洗う

汚い、臭そう、というイメージだろうけどそれほど臭くない(←なぜならまだ腐っていないから)

牛さんが臭いと感じるのは、牛さんの皮革の臭いじゃなく、牛さんのウンチの臭い

腐ることで臭いが発生するため、一分一秒を争う早さで洗う

ポイント)それでも今年夏の暑い時期は、さすがに臭かった

2 背割り

みんなの頭皮にもツムジがあるように、牛さんにもツムジがある きれいな毛並みもあれば、癖毛もある

ツムジを目印にして、一気に半分に切る

なぜ、半分に切るのか? 理由は→重いから 50~60キロ/丸革

背割りをして半分の大きさになっても25~30キロあり、スライムみたいにぐにゃぐにゃで重い皮を

1日に300枚ぐらい持ち上げて運んでいる

3 脱毛

校庭に白線を引く石灰を使う 理由は→石灰はアルカリ性 水で膨らむ→毛穴の中で膨らむ→毛穴が開き、毛が抜ける

石灰を溶かしたお風呂(石灰槽)に浸けておく→脱毛させるのに1週間かかる

ポイント)他の所はドラム式の洗濯機のような方法→1日~2日で脱毛作業が済む

ポイント)この(石灰槽)やり方をしているタンナーは世界で少ない

ポイント)(石灰槽)での脱毛をさせたかどうかは、皮革になったときに差が出る

4 フレッシング

肉片のついていた所を削ぎ落とす→なめし材が浸透しやすくなる

5 脱灰 酵解 中和させる ※この辺りの説明はサラッと駆け足で

石灰を抜く、分解してアルカリ性を戻す

牛さんの皮膚は色白でキレイな肌色をしている

ここまでが準備段階で 約1週間~2週間がかかる

ポイント)とにかく、準備にこだわる

さ、ここからがメインです!

6 なめす

ベジタブルタンニンなめし 皮から革へ

ミモザの木の樹皮を剥いで粉にしてなめし剤として使う

タンニンなめしとクロームなめしがある

タンニンなめしは自然の革→土に帰る

クロームなめしの方が時間も早い、見た目もきれい

タンニンなめしは皮革に浸透させる→お風呂に浸けておくやり方

クロームはなめし材を表面に貼るイメージ

※絵の具で例えてくれました。

・クロームなめしは、絵の具をそのまま皮へ塗り付ける感じ

・タンニンなめしは、絵の具を水によく溶かし、何度も薄めた色を加えて(浸みさせて)いく感じ

ポイント)お風呂(ピット槽)の数が、世界のトップ3に入る →160槽もある!

ポイント)ミモザを使う理由→匂いが少ない、柔らかさを保てる

ここで、子ども達もタンニンの臭いを嗅いでみました

「うわっ!」

「えぇぇ~?!」

先生「どんな臭いだった?」

K君「鼻に残る臭いでした…」

遅沢さん「1日中鼻の奥に残る臭い、それがタンナーの臭いです。

臭いの元は自然の樹木の臭いで、カブトムシやクワガタの臭い、おがくずの臭いに似てるよね」

「容器に書いてある番号は、ピット槽の[一番キレイで臭いの少ない順番]です。臭いが少ないもので、その臭い。160番目のピット槽の臭い、想像できる?」

実はここまでで、ほぼほぼ革が出来ていると言えます

7 余分なものを除去

8 加脂

革の繊維がバラバラにならないよう、なめしによりベタベタが革の繊維に入り込んでいるので

そのベタベタで革が固くなるのを油を入れることで滑らかにする

魚の油を使うのでツナ缶の臭いに似てるかな

一般的に『革製品の臭い』として認識されている殆どがこの油の臭い

ポイント)臭いを抑えられないか?→臭いの少ない油を使っている

ポイント)この油の量が一番ケチれる部分だけど、革の善し悪しを分ける所なので、ケチらないでいる

9 乾燥

5階建ての高さで風通しを良くし、 自然乾燥させる

乾燥させる前の革は1枚あたり20~25キロの重さがあるが、竿を使って高いところへ吊るして干している

ポイント)広げて吊るして乾かす→時間がかかる→梅雨の時期、寒い時期は倍以上時間がかかる 1~2週間かかる

夏は気温の暑さもあるのでパリッと乾くが、冬はパリッとは乾かない

他のタンナーではネットに広げてストーブをあてて乾かす方法 →熱で乾かすとぎゅっと丸まってしまう

ここまでで、一旦5分休憩を。

水分補給や窓を開けて換気をした後は、DVDによる『皮から革への工程』を鑑賞。

これまでの授業で細かく教えて頂いた作業内容を動画で確認しながら、更に仕上げ作業(アイロンや染色など)のことや、栃木レザー社のこだわりポイントを学習しました。

・革一枚一枚の皮膚の色が違うので、元の皮膚の色と発色具合とを考えながら染色をするのが難しい

・排水も大変こだわっていて、市区町村などの施設ではなく栃木レザー自社で排水施設を持っている

・大量の水を使うので、川の近くである必要がある

・一日に使用する水の量は900~1,000トン 学校の25メートルプールの2回分ぐらい

・バクテリアと酵素を使った排水処理をしているが、バクテリアの働きについては今なお研究中で、工場だけではなく、水関係の研究をしている大学や専門家も見学に来る

その後の質疑応答の一部を紹介すると、

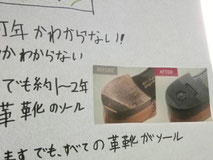

Q.皮を革にして出荷するまでにかかる期間は?

A.(染色の仕上げをしたとして)半年はかかる

Q.遅沢さんが好きな作業はなんですか?

A.『加脂』の工程が好きw 理由は、作業場がすごく暑くて汗をかいて仕事をした後、働いたな~という感じがあるから

Q.皮革産業が衰退しないように、栃木レザーが工夫していることはありますか?

A.今回の授業のような啓蒙活動や、広報活動をしていること

『3K』と呼ばれる作業なので、見せたがらない工場も多い中、工場見学も積極的にやっている

ふと、教室を見回すと、栃木レザー授業を参観していたのは図工の先生だけではなく、家庭科の先生や、3時間目が空いていた先生方も集っていました。

先生方にとっても、栃木レザーさんの授業がすごく興味津々だったんですね♪

6年生たちがそれぞれ調べた『皮革産業』関連の資料が掲示されていました。

それにしても

参考文献がwikipedia って…

めちゃめちゃ時代を感じます…

頑張って調べたんですね。

目指せ!革靴職人

遅沢さんも、教室の掲示物を目にして、皮革産業への「本気度」に驚いていました

とても有意義な授業をうけたことで、更に皮革産業への知識を深めた児童たち。

そして、これで終わりではなく「皮革産業がもっと盛んになるに、何ができるか考えよう」と学習が進んでいるようです。

「ポスターでも描く?」「でも、ポスターで本当に変わるのかな?」

児童たちも一生懸命考えてくれている『皮革産業のこれから』

皮革産業に携わる一人として、出来ることは何だろう?とワタクシなりにも考えていかなければ、と思いました。

コメントをお書きください